“温度”这个词,大家再熟悉不过了。你早上起床要不要多穿点?夏天冰可乐喝几瓶?冬天暖气开多大?这些生活小事,背后其实都离不开温度的“指挥棒”。正所谓“细节决定成败”,温度这个看不见摸不着的家伙,却实实在在地左右着我们的衣食住行。正如古人云:“一叶落而知天下秋”,从温度的细微变化中,我们能感受到季节的轮回,也能窥见自然的奥秘。可你有没有想过,温度到底能降到多低?当温度一路狂奔到零下273.15摄氏度这个终点站时,会发生什么不可思议的事情?难道真的像传说中那样,连光都能被冻住吗?这个谜题,今天就让我们带着好奇心,来一探究竟。

正文

说起温度,大家都知道它和分子的运动密不可分。我们身边的每一滴水、每一粒沙子、甚至一缕空气,里面的分子都在欢快地跳舞。温度越高,这舞步就越激情四射;温度越低,大家就越来越懒,慢慢地舞池都快静止了。可如果我们一直降温,降到零下273.15摄氏度——也就是科学上说的“绝对零度”,会不会出现“全员静止”的奇观?

绝对零度这个概念,最早是科学家们在19世纪末20世纪初提出来的。它是热力学温标的起点,也是所有物质理论上能达到的最低温度。到了这个点,分子的热运动几乎要停下来,仿佛时间都凝固了。可惜,按照热力学第三定律,这个点只能无限接近,却永远无法真正抵达。就像你追着自己的影子跑,总也追不到终点。

那么,绝对零度附近到底有多神奇?首先,分子的运动几乎归零,热胀冷缩的戏码也走到了尽头。气体会液化,液体会凝固,所有物质都变得紧紧挤在一起,像是冬天里瑟瑟发抖的人群抱团取暖。再比如金属,平时导电会有点“卡顿”,因为电子和原子在里面磕磕碰碰。但在极低温下,这些障碍消失了,电流能像高速列车一样畅通无阻,这就是著名的“超导现象”。1911年,荷兰科学家昂内斯在研究汞时发现,当温度降到4.2K(也就是零下268.95摄氏度),汞的电阻突然消失,电流可以一直“绕场跑圈”,不带一点损耗。想想如果电网都能这样,咱们的电费该省多少?

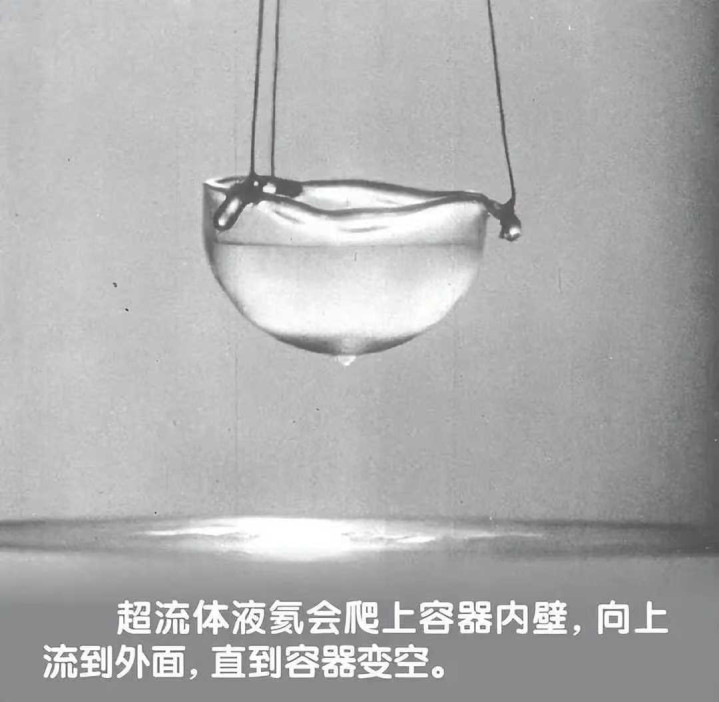

除了超导,液氦在极低温下还能变身“超流体”。这玩意儿神得很,几乎没有粘滞力,可以顺着容器壁往上爬,甚至从看不见的缝隙里钻出去,简直像会魔法的水。科学家们用它做高精度陀螺仪,连地球的轻微晃动都能测出来。更让人拍案叫绝的是“玻色-爱因斯坦凝聚态”,这个名字听着拗口,其实就是一大群原子心有灵犀,齐刷刷地挤到同一个最低能量态里,表现得像一个超级原子。1995年,美国科学家康奈尔和威曼,还有德国的克特勒,首次让铷原子在实验室里实现了这种状态,直接把物理学界炸翻了天。

说到这里,很多人会好奇:那光呢?光不是宇宙最快的小子吗?绝对零度会不会让光也“冻住”?其实,光的本质是光子的运动,在真空中它能以每秒30万公里的速度疾驰。但如果环境变得极度寒冷,理论上光子会受到周围物质状态的影响,传播会变得异常困难。虽然说“光被冻住”有点夸张,但在极低温下,科学家们确实能用一些手段,让光在特殊材料里“慢下来”、甚至“暂停”。这不是魔法,而是量子力学在作怪。绝对零度下,整个世界的能量几乎被抽干,连光子的传播都变得步履维艰。

总的来说,绝对零度就像物理世界的“终极冷宫”,一切热闹都归于平静,物质的各种奇葩现象轮番上演。科学家们花了百年工夫,一步步接近这个极限,虽然还没真正到达,但每一次靠近都能让我们发现新大陆。谁能想到,冷到极致还能碰撞出如此多的科学火花?

最后,回到我们最初的疑问:如果真的有一天,世界被冻到了绝对零度,会不会像科幻电影里那样,时间停摆,光线凝固,万物沉睡?其实,按照现在的物理理论,这一天恐怕永远不会到来。我们只能无限接近,却永远摸不到那道“冰封线”。不过,正因为有这样的极限,才让科学家们不断挑战自我,探索未知。就像追逐彩虹的孩子,虽然永远抓不住,但沿途的风景却美不胜收。说不定哪天,科学家们又能在低温世界里搞出什么新花样,让我们大开眼界。

结语

绝对零度,这个听起来遥不可及的极限,像一座高山让无数科学家前赴后继。它不仅是人类智慧的试金石,更让我们明白了自然的伟大与神秘。温度的变化,表面看似平淡无奇,实则暗藏乾坤——从热胀冷缩到超导超流,从分子的躁动到光子的迟疑,每一步都见证了人类对自然的敬畏与好奇。正如俗话说,“学无止境”,科学的道路没有终点,只有不断前行的脚步。也许我们无法真正降到绝对零度,但在探寻极限的路上,我们收获了无数惊喜和启迪。未来,谁又能预料低温科学会带来怎样的奇迹?也许下一个改变世界的发明,就藏在那一缕微不可察的寒意之中。让我们怀揣好奇,继续追问,去发现更多属于人类的“冷门”奇迹吧!